Please select your location and preferred language where available.

時に繊細に、時に大胆に。キャラクターに感情を与える、唯一無二のタッチに挑戦した

― TEZUKA2020 VOL.5 Drawing ―

2020年02月26日

登場するキャラクターに命を吹き込み、生き生きとした世界観を作り上げていく「ペン入れ」の作業。描く線一本で喜怒哀楽までも表現してしまう手塚治虫のタッチを、ロボットアームで再現するという前代未聞の試みに挑んだ。

キャラクターの喜怒哀楽を表現する唯一無二の“線”

株式会社手塚プロダクション 取締役・ヴィジュアリスト

手塚治虫の線には、感情が宿っているんです。

キャラクターの悲しみを、一本の線に表すことだってできる

漫画に命を吹き込む「ペン入れ」の作業。Gペンを巧みに操り、生き生きとキャラクターを描く手塚治虫の「線」を、ロボットアームでいかに再現するか。それはある意味、このプロジェクトにおける最大の難関といっても過言ではない。そもそも手塚らしい線とは何か。それをもっともよく知る手塚 眞氏に、率直に尋ねてみた。

「手塚治虫が描く線には、一本一本に意味があります。微妙な強弱を描き分けることで、キャラクターの喜怒哀楽といった感情を表現しているんです。そこが普通の人には真似できない部分でしょう」

だからこそ手塚治虫のキャラクターは、物言わずとも読み手に雄弁に語りかけてくる。

「表情や仕草などのヒントがなくとも、ひと目見るだけでニュアンスを感じ取ることができます」と眞氏は言う。「このキャラクターはピュアだとか、こっちは邪悪だとかっていうことが、自然と伝わってくるんです。それこそが手塚作品の秘密。一般的には良いキャラクターと良いストーリーがあれば、おのずと良い漫画になるだろうと思われがちですが、漫画とはもっと繊細なもの。想像以上に色んな情報を含んでいるんですね」

今回、AIとロボットアームで、その手塚治虫の線を再現する試みを実施した。間近で目にしていた眞氏は何を思ったのだろうか。

「既存のツールで線を描くことは出来ても、そこに感情的な部分まで表現しようとなると、なかなか難しいところがあります。さまざまなトライをしましたが、実現まではもう少し時間がかかるでしょう。ただ、今後も研究を続けていくことで、いずれ実現できるだろうという気はしています。一本の線が持つ意味を、情報としていかに抽出するかが鍵だと思います」

ただ、全体のチャレンジを通して収穫がなかったわけではない。キャラクターを生成する過程の中での出来事だ。

「色々な方法を試しているときに、AIによって生成された絵をアニメーション的に動かすということが偶然、少しだけ可能になったんです。これまでも手塚治虫のアニメ作品はたくさんありましたけど、本人が全ての絵を描いていたわけではありません。でも、この方法を発展させれば、手塚治虫の線だけでアニメーションが作れるかもしれない。それは新鮮な発見でした。こういったことができるのが、このプロジェクトのおもしろさなのだと思い知らされましたね」

手塚 眞

株式会社手塚プロダクション 取締役・ヴィジュアリスト

1961年、漫画家・手塚治虫の長男として生まれ、幼い頃から漫画やアニメを製作するクリエイティブな環境で育つ。このプロジェクトでは、唯一“手塚らしさ”を知る人物。1985年、映画『星くず兄弟の伝説』で商業映画監督デビュー。1999年には『白痴』でヴェネツィア国際映画祭デジタル・アワードを受賞。現在はヴィジュアリストという肩書きで、映画やアニメなど映像作品の監督を務める。新作『ばるぼら』が2020年公開予定。

AIが手塚治虫の線に迫る未来は来る

漫画家

どろっとしているのが、先生の線。

綺麗じゃないところが“らしさ”なんです

弱冠18歳で手塚治虫に弟子入りをし、傍らでその仕事ぶりを見てきた漫画家の池原しげと氏。師匠である手塚治虫を再現しようというのは、元アシスタントという立場からするとさぞ複雑な心境だったのでは……と思いきや、「そんなことはなかったですよ」ときっぱり。

「14歳のときに手塚治虫を好きになって、23歳まで一緒に仕事をしました。そのときに一度だけ、原稿にお茶をこぼしてしまったことがあって。あれは怖かったなぁ……。他にも色々なことがありましたが、長年この目の前で手塚先生の絵を見てきたので、その何たるかは分かっているつもりです。そういう意味では、再現できるわけがないと思っていましたし、だからこそ複雑な気持ちはありませんでした」

しかし、AIで生成したキャラクターの絵柄に関しては、2割程度は手塚らしさを感じることができるものだったと、ポジティブに評価している。「何もないところからそれを描くことができたのは、AIも大したものだと思う」とは、池原氏の率直な感想。5年後、10年後を見据えた下地作りとしては、とても有意義なことだと感じているという。

「今はまだAIの出力に対して、これは手塚らしい、らしくない、と都度判断して選択するしかないわけですが、AIの答えと僕らの感性をどこで折り合いをつけるのか。そこが難しい課題でしたね。僕は鉄腕アトムのような頭脳をAIに夢見ているから、期待しすぎなのかもしれないけれど(笑)」

今回の「TEZUKA 2020」によって、ある意味で約45年振りに手塚作品に携わることになった池原氏。彼が考える手塚らしい線とは、どのようなものなのだろうか。

「手塚先生の線は、良い意味でどろっとした感じがあるんです。手塚先生よりも綺麗な絵を描く人はいるけれども、綺麗じゃないのが手塚治虫らしいところ。これを1年や2年の研究で再現できたら、すごいことですよ。でも、AIが学ぶデータ量が増えていけば可能性はあるかもしれない。どんどんAIにも勉強してもらって、だんだんと近づいていってもらえたらいいと思いますよ」

池原 しげと

漫画家

中学時代に『鉄腕アトム』に感動して漫画を描きはじめ、1970年に手塚プロダクションへ入社。入社直後の18歳〜23歳までの間に手塚治虫のアシスタントを務めたほか、手塚作品のアニメの絵コンテや演出などを経験。1971年『ふしぎなメルモ(原作・手塚治虫)』を代筆し、雑誌デビュー。『コミックボンボン(講談社)』に『ファミコン風雲児』、『ロックマンシリーズ』などを連載。

漫画家の描き方とロボットアーム

手塚治虫はペンとインクを巧みに操り、喜怒哀楽の感情を一本の線に表現できた。それがどれほどすごいことなのかは、これまでの話のなかでも紹介してきた通りだ。今回のプロジェクトでは、その手塚治虫の線でキャラクターを表現するため、ロボットアームでの再現にも挑戦した。

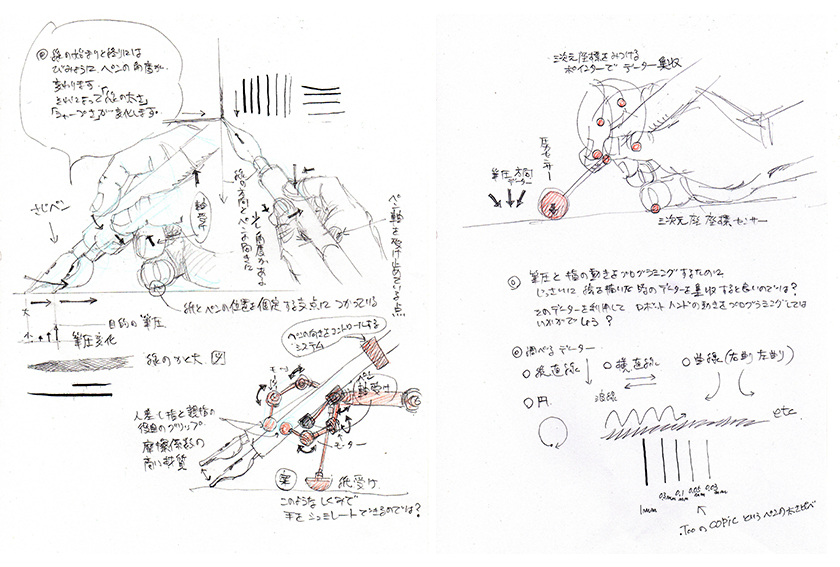

手塚治虫の線は、ペンを寝かせた状態で描いた線に近いという。実際にやってみると分かるが、その状態では縦にペンが動かしづらく、横に線を引くとギザギザになってしまう。それを絶妙なペンの角度と筆圧でコントロールし、年代や作品ごとに線を描き分けていたのが手塚治虫なのだ。それを再現するにはどうしたらいいか、ということを考え抜いた案がこのスケッチ。人間の指のような多関節のアームにペンを握らせ、感圧センサーによって筆圧を制御する。しかし、やはり人間の繊細かつ複雑な動きをシミュレートできる技術は現代になく、理想的な線を描くための挑戦はこれからも続く。

想像を超える困難を伴ったロボットアームでの作画

キオクシア株式会社 メモリ技術研究所 システム技術研究開発センター

本当の意味で、人がペンで線を描く動きを再現したい。

今は叶わなくとも、その未来は確かに見えました

手塚治虫のペン運びをロボットアームで再現できないか……。その試みは、想像以上に難しいものだった。ペンとインクを巧みに操り、筆圧を自在に変える繊細な神の手に、現代の技術はまだ追いついていない。それでも諦めず、何とか形にしようとチャレンジした軌跡をキオクシアの森 健一は振り返る。

「コンピュータのなかでデジタルな画像として再現することは、今の技術が得意とすることです。しかし、それでは漫画の味わいとしては物足りません。コンピュータ内部でドットの集合体として描くのではなく、本当の意味で人が線を描く動きを現実世界で再現してみたいというのが、ロボットアームにチャレンジした理由でした」

だからこそ、実際のペンと紙を使うことにこだわった。デジタルの世界で完結させず、ロボティクスの技術を用いてアナログな画を描く。そうでなければ、人間のドローイングを再現したことにはならないと考えたのだ。

「実際にトライしたからこそ実感しているのですが、非常に難易度の高い試みでした。人間の繊細な動きを支える筋肉の仕組みというのは非常に良く出来ているので、現在手に入るモーター駆動のロボットでは、その筋肉の動きをシミュレートすることは難しいだろうという結論に至りました」

ただ、これはネガティブなことではないと、森は考えている。足りないピースさえそろえば、将来的には実現できるようになるだろうという見通しだ。

「現在研究が進められている人工筋肉などの新しい技術が実用的になれば、それを上手く活用できるのではないかと思っています。“生き物から学ぶロボティクス”が進歩していけば、手塚治虫のペン運びをシミュレートできる時代が来るかもしれないですね。新しいデバイスがこれから生まれてくれることを期待したいです」

今回の取り組みでは、忠実な線をロボットアームで描くことに方向転換したが、得たものは大きかった。最後に、その将来へ向けた課題について聞いた。

「今回のプロジェクトにおいて、さまざまな作家さんたちのサポートをいただきました。今後もプロの漫画の作り方であったり、描き方を学んでいくことで、応用できる知識や技術を蓄積していかなければなりません。それと同時に、私たち技術者もそれを制御するコンピュータの技術を開発すべく、今後もチャレンジしていかなければならないと思います」

森 健一

キオクシア株式会社 メモリ技術研究所 システム技術研究開発センター

データセンターやパソコンに入っている記憶装置「SSD」、スマートフォンに次世代のフラッシュメモリを搭載するための技術など、あらゆるメモリシステムに関する研究開発をリード。機械学習を使った生産性の改善や、設計の効率化などの技術開発も手掛ける。手塚作品から学んだことは「人間とは何か」。大人になってから再び『ブラック・ジャック』を読み、人の善悪について考えさせられた。

漫画家が描く繊細な線を再現。ロボットアームが挑んだ軌跡

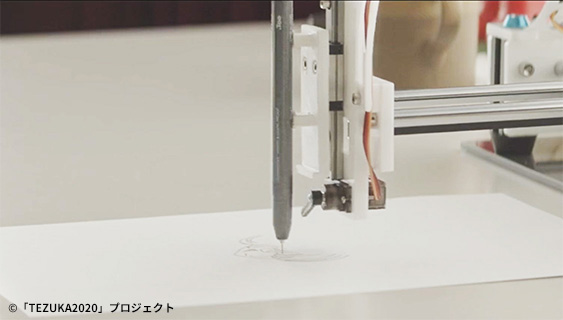

手塚治虫が筆圧で線を描き分ける動きをシミュレーションできないか、ということで始まったロボットアームでのチャレンジ。ここでは、実際に作り上げたロボットアームの動きと、描き上がった線を紹介しよう。

前出の森が言及する通り、手塚治虫の繊細な動きをシミュレートするには、人間の筋肉の仕組みをロボティクスで実現しなければならない。それを追求したのが、このプロトタイプ版ロボットアーム。しかし、今の技術では満足のいくレベルまで到達できなかった。

そこで忠実に線を描く機能に特化し、描く画の精度を高めることをゴールとして制作されたのが、このロボットアームだ。筆圧を一定にするために、サインペンを使うことを選択。キャラクターの輪郭を正確に描き上げることが可能になった。実際に『ぱいどん』の主人公を紙に描く際には、作画を担当する漫画家たちのサポートを受けながらキャラクターの描画を完成させた。

技術の発展には、最初の一歩が必要不可欠。小さい一歩であったとしても、手塚治虫のペン運びの再現に向けた偉大な一歩になったことは間違いない。

掲載している内容とプロフィールは取材当時のものです(2020年02月)