Please select your location and preferred language where available.

メモリが感情を持つ?

“記憶技術”のこれから

― 「記憶」の最前線をたどる ―

2019年10月01日

NAND型フラッシュメモリの誕生によって、情報を手軽に記録し持ち歩くという生活スタイルが確立された。IoT化を背景に情報の流通量が増え続けるなかで、メモリの役割はさらに広がってきている。

いずれ技術の進歩によって、個人の「五感」や「感情」までもがデータ化できるようになったとき、記録の技術は「記憶」の技術となる。そんな未来の可能性を広げる研究開発の最前線をKIOXIAの技術者3名に聞いた。インタビュアーはVRを起点にヒューマンインタフェースを研究する東京大学大学院情報理工系研究学科准教授 鳴海拓志氏。

記録媒体が人間に近づくことで“記憶の技術“となる?

――まずはメモリ開発研究所で次世代メモリ技術の基礎開発に取り組まれている石丸一成さんに、お話をうかがいます。1987年にNAND型フラッシュメモリが誕生してから30年以上が経ちましたが、今後はどのように進化していくのでしょうか?

石丸:フラッシュメモリの今後を考えるうえで、現在見えている方向性は大きく2つあります。1つは従来どおり、大容量化を突き詰めていくというもの。やはり情報機器や通信技術は、今後も日進月歩で進化していくはずです。そうなれば、当然、より大量のデータを記録できるフラッシュメモリが求められます。

もう1つは、記録した大量のデータを効率よく扱うために、メモリを“賢くする”という方向の開発軸です。たとえば、フラッシュメモリはコントローラーという司令塔の役割を果たす部品と組み合わせて使用されますが、その機能を向上させることで、より速く、安定してデータを記録できるようになります。

そして、メモリをどんどん賢くしていけば、いずれメモリ自身が記録した情報を取捨選択して、ユーザーにピッタリな情報を瞬時に提示してくれるようにできるかもしれません。膨大なデータのなかから必要なデータをどう取り出してアウトプットするか。それが次世代のメモリ開発のカギのひとつです。メモリが人間性を帯びると言い換えてもいいかもしれません。

――なるほど。単なる「記録装置」に留まらなくなるというわけですね?

石丸:ええ、そもそも半導体ではない、まったく新しい素材のメモリが開発される可能性もあります。最近、学会ではDNAにデータを記録するという研究も発表されました。突飛なアイデアですが、20年も経てば現実のものとなっているかもしれません。

個人的には、いつか“モノ”が情報を記憶できるようになれば……と想像しています。たとえば、夏目漱石の使っていた万年筆が、『我が輩が猫である』が書かれた当時のありとあらゆることを記憶していたら、おもしろいと思いませんか? 小説の内容だけでなく、当時の漱石の心境や執筆状況を万年筆から読み取ることができる。さらに、漱石の筆致を学んだ万年筆から新作が生まれる、なんてことを想像するとワクワクしますよね。遠い夢かもしれませんが、単にデータを記録するだけでなく、その記録に付随する、人の感情や五感、経験といった感覚的な情報まで伝えられるメモリの開発にチャレンジしていきたいです。

――お話をうかがっていて、伊勢神宮の「式年遷宮(しきねんせんぐう)」を思い出しました。あれは20年ごとに新しい社殿(しゃでん)を建ててご神体を移すというものですが、単にモノを「保存」するのを目的にするのではなく、社殿の造営技術や儀式の手順などをアクティブな形で人間に継承させて残すことに大きな意味があるという考え方ですね。私の専門であるVRの研究者のあいだでも、人の経験やスキルをどうやって記録し伝達するかということについて、盛んに議論されています。

石丸:なるほど、「式年遷宮」は人間に経験やスキルを継承するためのしくみということですね。メモリに当てはめて考えるなら、これからは「人の特性」に寄り添った機能を追加するのがいいのかもしれませんね。たとえば、「この人は忘れっぽいから、大事な記憶だけはマメにバックアップをとっておこう」とメモリ自身が判断してデータをコピーするとか。メモリそのものも、より人間的になっていくのではないでしょうか。

社会実装の要を担う、自動化された製造プロセス

――続いて、フラッシュメモリの生産拠点の改善活動に取り組むデジタルプロセスイノベーションセンターの柿沼さんにお話いただきます。広く普及しているNAND型フラッシュメモリはどのようにつくられているのか、製造工程を教えてください。

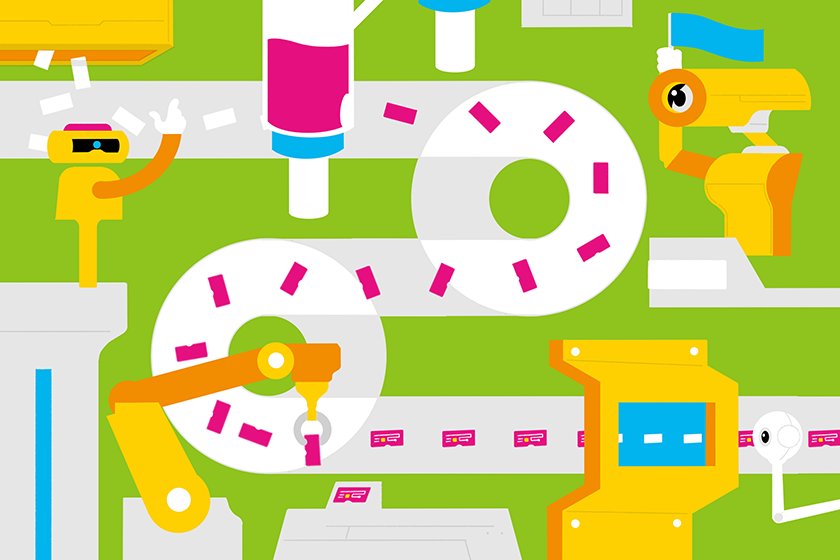

柿沼:現在、世界中に普及しているNAND型フラッシュメモリは、シリコンウエハーに精密な電子回路のパターン(原版)を転写してつくられます。その全体の工程は、とても緻密で複雑なナノレベルの微細加工を行っています。世界最大規模のフラッシュメモリの生産拠点である四日市工場では、東京ドーム約10個分の敷地の中に5つのクリーンルーム(空気を清浄に保っている部屋)があり、約200機種7000台以上の製造装置が稼働し製造しています。製造現場であるクリーンルームの作業はほぼすべて自動化されていて、人の姿を見かけることはほとんどありません。人間は別室で自動化システムを通して指示を送り、状況を確認しながらクリーンルームの管理にあたっています。

フラッシュメモリの量産においては、どれだけ製造コストを抑えて高品質の製品をつくることができるかが本質的な課題です。最先端の新製品を量産するには、歩留まりをいかに上げるか、無駄はないかなど、生産性を上げるために日々知恵を絞っています。

※歩留まり・・・・・・原料に対する製品の出来高の割合。歩留まり100%であれば、欠陥品が生じずに、原料がすべて製品化されたことを表す。

――具体的にはどのような効率化が行われているのでしょう?

柿沼:ここ数年の大きな変化として挙げられるのは、ビッグデータの活用です。四日市工場では、製造装置や自動化システムから1日20億件以上ものデータが生み出されています。これがまさにビッグデータとなり、データはリアルタイムに活用されると同時にデータベースに蓄積されています。このデータを数表やグラフで「見える化」することで、工場の管理や課題解決に活用されています。

さらに最近では、このビッグデータとAIをかけ合わせて、つまりAIを活用した様々な取り組みを行っています。たとえば、製造途中のシリコンウエハー上の不良を監視するために、電子顕微鏡で観察した画像データを1日に30万枚以上記録しています。画像データをもとに行う欠陥検査では、従来の人が組み立てたシステムでは欠陥画像の自動分類率が50%で、半分は人間の目による作業が残っていました。そこにAIを適応したところ、自動分類率は一気に90%以上まで上昇しました。つまり人間の作業量が5分の1に減ったことになります。こうした画像検査やビッグデータの解析は、人間よりもAIがはるかに強い。そういったジャンルでは今後もAIによる自動化を進めていく予定です。

――ビッグデータ x AIの活用法については、あらゆる分野で盛んに議論されていますね。その先には何をイメージしているのでしょう?

柿沼:四日市工場ではビッグデータx AIを活用することで、装置をどのように稼働させればもっとも効果的なのか、1台あたり数億円のコストがかかる製造装置への投資効果も含めて全体を最適化する解を見つけたいと考えています。それが結果的に、安くフラッシュメモリをご提供できることにつながりますから。そして、自動化により人間が苦手な作業の負担をどんどん減らし、人間のリソースはもっと高度な、新しい価値を生み出す分野に役立てていきます。

人間が介在しなくても良いところはどんどんAIで自動化していきます。しかし、過去のデータや知見がないところは、今のAIは弱い。フラッシュメモリは常に新しい発見や技術が求められています。なので、AIが人間に置き換わることではなく、何が最適なのかを人間と協調しながらも自動的に突きとめていくAIをイメージしています。

さらなる情報爆発に備える開発の最前線

――次に、数年先を見据えたデバイス開発に取り組まれている先端メモリ開発センターの村濱さんにお話をうかがいます。NAND型フラッシュメモリの開発は、この10年でどのように変わりましたか?

村濱:なによりもまず、開発のスピードが飛躍的に上がりました。現在の主力製品である3次元フラッシュメモリは、2007年に発明されました。その後、2015年にセルを48層積み重ねた「BiCS FLASH™」(BiCS2)を製品化。以降、2017年のBiCS3(64層)、2018年のBiCS4(96層)と世代を重ねることで記録容量を増やし続けています。

昔は世代をひとつ更新するのに4~5年かかっていましたが、現在は1年~1年半ほど。それだけ、信頼性、速度性能、低消費電力やコストなどメモリに要求するスペックも急激に高まっているということです。いくつもの世代のフラッシュメモリを並行して研究開発する体制を組むことで、常に1~2年後の社会の需要に応えていくという、現在の開発サイクルが可能になりました。

――近年は需要に合わせて、層を増やすことで大容量化する方向に進化してきたということですね。3次元フラッシュメモリの容量(積層数)は、どこまであげることができるのでしょう?

村濱:はっきりとはまだわかりませんが、学会では500層、800層も可能だという研究者もいます。当面のあいだは、積層数を増やすことで大容量化できるのはたしかです。ただ、3次元フラッシュメモリの開発には、ナノレベルの加工技術が求められるので、一筋縄ではいきません。たとえばBiCS4の製造では、直径30cmのシリコンウエハーに、直径100nm(ウイルスとほぼ同じ大きさ)程度で、その直径の50倍(5000nm)もの深さの微細な穴を、1兆個以上あけています。

――ものすごく高度な技術が必要なのですね。

村濱:そうですね。そのぶん、人間も進歩しているように感じます。最近の若い技術者は特に優秀で、昔の自分よりも断然、仕事ができます(笑)。ツールなどの開発環境も格段によくなっていますが、それを差し引いても、ひと昔前よりも効率的に仕事をこなす技術者が多いと感じます。そして、開発の現場にいると、人間の努力や工夫の積み重ねによって技術が発展しているのだということを強く感じます。

どんなに技術が進化したとしても、結局、新しいアイデアを生み出すことは人間にしかできません。そして多くの場合、難題を突破するアイデアはフラットな関係性での議論や何気ない雑談から生まれます。技術開発の根底には人間同士のフラットな関係性が重要だということを、後輩の技術者に伝えていきたいですね。

記録から「記憶」へ。関係性の違いが異なる価値を生む

――最後にあらためてメモリ技術全体が進んでいく方向性について、石丸さんにお聞きします。これまでお話をうかがってきて、研究開発にかける技術者のみなさんの強い思いが伝わってきました。

石丸:やはり開発は技術に対して情熱がなければ続けられませんよね。 NAND型フラッシュメモリの論文が発表されたのは、1987年で、一般に広く使われるようになったのは2000年前後からです。また、3次元フラッシュメモリの論文発表は2007年で、製品が量産され始めたのはここ数年のことです。こうして見ると、1つの技術が発明されてから製品として普及するまでには、およそ10年かかることがわかります。私はそういった、世の中に広まる前の潮流を掴んで開発に役立てることを仕事にしています。

とはいえ、10年先の社会を予測することはなかなか難しいのですが、学会の議論を追う、オープンイノベ―ションで大学と共同研究をする、1人のユーザーとして製品ととことん向き合ってみるといった活動をとおして、将来のニーズを先取りしようと努めています。

――すっかり一般的になったビッグデータに対して、最近では1人の人間のあらゆる情報、すなわち「ディープデータ」を活用しようという研究も進んでいます。実現すれば、その人の消費行動や罹患しやすい病気など、個人が未来予測をすることが可能になるはずです。データが「個人」と結びつくことで、これまでゴミだと思っていたデータが、実は宝物だったという価値転換が起こるかもしれません。

石丸:そうですね。そういった意味で、今後はデジタルデータと人間との「関係性」に目を向けなければいけないと思います。そのデータは記録されたとき、その人にとってどんな意味があったのか。また、現在どのような感情を呼び起こすデータなのか。そうした視点を大切にしようという気持ちが、データを蓄積するだけの「記録デバイス」から、人の心を動かす「記憶デバイス」へというブランドのキャッチフレーズにも込められています。

――ただ、「記録できること」と「伝えられること」のあいだには大きな差があります。たとえば、当時のデバイスが失われてしまった20年前のメディアアートは再現できませんし、クラウド上で運営されていたサービスはいったん終了してしまうと、誰も利用できなくなってしまいます。メモリを開発する技術者のみなさんは、こうした「再現性」という課題と向き合うべきなのかもしれません。

石丸:そうですね。デジタルな記録媒体にとって、経年劣化や環境の変化を克服し「再現性」をいかに保つかというテーマは、大きな課題です。たとえば、細胞分裂のように記録媒体が劣化したり廃れたりする前に、次世代のコピーを生成したり分身を残すようなメモリが実現できたら、その課題は解決されるかもしれませんね。

これからも、「記憶」と人間のよりよいインターフェースを考えながら、製品開発に取り組んでいきたいと思います。50年、100年と「記憶」を伝えられるメモリを生み出したいです。

石丸一成(いしまる・かずなり)

メモリ技術研究所

技監 IEEE Fellow

1988年、東芝入社。以来各種メモリ、新規メモリ及び先端CMOS技術開発に従事。現在は研究開発戦略、オープンイノベーションを担当。国際学会委員を歴任。UC Berkeley客員研究員(1997-1998)。2019年よりIEEE(米国電気学会) Electron Device Societyボードメンバー。

柿沼英則(かきぬま・ひでのり)

デジタルプロセスイノベーションセンター

デジタルプロセス先行研究担当

主幹

1985年、東芝入社。半導体生産システムの開発業務に従事。現在、AI機械学習プロジェクトのプロジェクトリーダーとして、生産性向上のためのAI活用を推進中。

村濱優一郎(むらはま・ゆういちろう)

先端メモリ開発センター

先端メモリデバイス開発部

部長

1990年、東芝入社。入社以来、開発から工場量産展開に至るまでメモリ製品化に携わる。現在は先端メモリ開発センターにおいて次世代フラッシュメモリ製品開発に従事。

鳴海拓志(なるみ・たくじ)

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授

1983年、福岡県生まれ。博士(工学)。2006年、東京大学工学部卒業。2011年、東京大学大学院工学系研究科博士課程を修了。同年、東京大学大学院情報理工学系研究科の助教に就任し、2019年7月より現職。身体拡張体験による心の変化を積極的に活用し、自らのゴースト(情動・認知・思考)を自在にデザインすることを支援するゴーストエンジニアリングを提唱。日本バーチャルリアリティ学会論文賞、経済産業省Innovative Technologies、グッドデザイン賞など、受賞多数。

文:相澤良晃

イラスト:武田侑大

掲載している内容とプロフィールは取材当時のものです(2019年10月)