Please select your location and preferred language where available.

エッジコンピューティングの活用事例

データセンターから宇宙まで

近年、衛星打ち上げをはじめとする宇宙開発のニュースが世界中のメディアで取り上げられています。これまでは国の行政機関が主導して推進してきましたが、最近では、民間企業による宇宙開発が活発化し、新たな成長産業として注目を集めています。

宇宙での活用が進むエッジコンピューティング

宇宙でのコンピューティングへの挑戦

リモートセンシングを利用した地球観測や、宇宙空間におけるさまざまなビジネスケースが紹介されています。地球上ではごく当たり前ともいえるコンピューティング処理ですが、宇宙では大きく環境が異なります。これは私たちにとって新しい課題といえます。宇宙ではサーバーやプロセッサーを動かすための膨大な電力はもちろん、衛星とクラウドを結ぶ高速ネットワークの構築が技術的にもコスト的にも困難であり、クラウドを使うことができないのです。

さまざまな宇宙ビジネスの事例

従来のコンピューティング

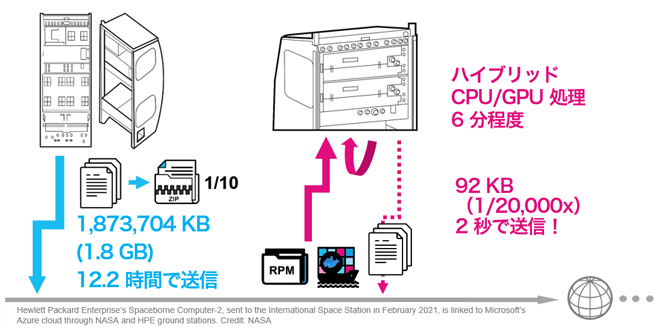

地球の上空約408 kmを周回する宇宙実験施設である国際宇宙ステーション(International Space Station:ISS)は、データをほぼリアルタイムに地球に送信することができますが、送信するデータ量が多い場合には時間がかかるときがあります。宇宙船が火星近くまで移動するような遠距離通信では、さらにタイムラグが大きくなります。そのため、あえて地球にデータを送信して解析するのではなく、宇宙空間でデータ解析し、その結果だけを送る必要があります。かつては、宇宙空間の温度、ガス、地形情報といったさまざまなセンサーのデータや高解像度画像を、地球に10時間以上かけて送信後分析を行い、結果を出していましたが、大容量、小型化、読み書き性能を向上した「ストレージ(記憶媒体)」によって、宇宙空間でデータを保存しアプリケーションを実行することが可能となりました。これにより、宇宙空間でさまざまな解析結果が数秒から数分で得られるようになり、短時間で地球に送信することが可能になったのです。

従来のコンピューティングは生データを地球に送信するため、データ量が多い場合は長く時間がかかるときがある

エッジコンピューティング

これは、「エッジコンピューティング」の究極のユースケースと言えます。クラウドコンピューティングでは、必要な情報はすべて集約されクラウド上の高性能サーバーでデータ処理が行われますが、エッジコンピューティングでは、データ処理や分析などの一部の処理はネットワーク末端にあるIoTデバイスや周辺エリアに設置されたサーバーで行われ、処理されたデータのみがクラウドに送信されます。これにより、不要な通信や遅延、ネットワーク負荷を削減することができます。エッジコンピューティングは、宇宙研究や探索の分野で重要な役割を果たしているのです。

エッジコンピューティングは数秒または数分で結果を生成し、分析結果をごく短い時間で地球に送信可能

キオクシアのアプローチ

Spaceborne-2 Computer (SBC-2) プログラムとは

キオクシアは、Hewlett Packard Enterprise (HPE)と共同で、オフ・ザ・シェルフ技術で構築されるSpaceborne Computer-2 (SBC-2) プログラムに参加しています。SBC-2プログラムでは、初の商用エッジコンピューティングとAI対応システムをISSに持ち込み、宇宙探索をはじめ宇宙空間でさまざまな実験を行っています。

このプログラムには、コンピューティング技術を大幅に進化させ、地球上で処理するためのデータ通信への依存を減らすという大きな使命があります。具体的には、リアルタイム画像処理、ディープラーニング、科学シミュレーションなど、さまざまな高性能コンピューティング処理を宇宙空間で実行するために設計されており、ヘルスケア、画像処理、自然災害からの復旧、3Dプリント、5G、AIなど、さまざまな進歩に貢献しています。ISSという宇宙空間の限られたスペースで、ローカルの高速処理、すなわちエッジコンピューティング機能を使って、衛星やカメラなどさまざまなエッジデバイスからのデータをリアルタイムで取込み、処理を行っています。

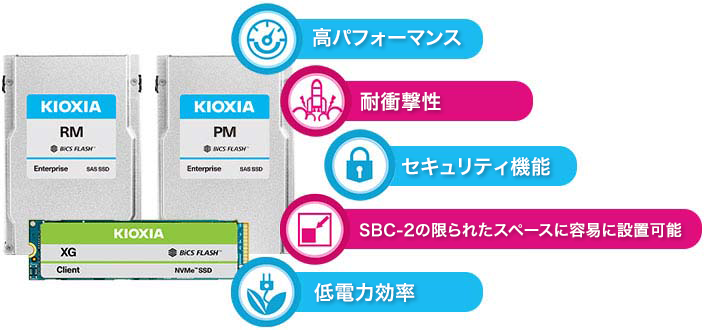

キオクシアとHPEの協力で、SSDを宇宙へ

キオクシアは、このHPE SBC-2システムの公式SSDストレージ・スポンサーで、データストレージ用に3つのキオクシアのSSD製品シリーズ(詳細は後述します)を提供しています。これらのSSD製品はいずれも宇宙用途向けにカスタマイズまたは開発された製品ではなく、地球上で利活用されている汎用品です。汎用品を宇宙空間で長期的に使用する場合のパフォーマンス確認テストも同時に行われています。

SSDは物理的な可動部品がないため、打ち上げ時の振動、無重力、予期せぬ停電などの宇宙空間での過酷な環境での運用に耐える耐衝撃性を備えています。

SBC-2プログラムで採用されているSSDの特長

キオクシアが提供するSSDは、960 ギガバイト(GB)のValue SAS SSD「KIOXIA RMシリーズ」を4台、30.72 テラバイト(TB)のEnterprise SAS SSD「KIOXIA PMシリーズ」を4台、1,024 GBのClient NVMe™ SSD「KIOXIA XGシリーズ」を8台で、その総データストレージ容量は130 TB(1)を超え、1回のミッションでISSに送られた総データストレージ容量としては過去最大(2)になります。電力効率の優れた 30.72 TBの大容量Enterprise SAS SSD を採用することによって、ISSの限られた供給電力条件で130 TBのストレージ容量を可能にしています。ISS内にあるSBC-2ロッカーという限られたスペースにおけるこの大容量化の実現は、SSDの小型化、薄型化そして単位面積あたりの大容量化という特長によるものです。今後、さらに大容量のストレージがこの宇宙分野に投入されることが期待されています。

- 1 TBは音楽データにして32,000曲(1曲を5 MB、4分として計算)

- 2024年1月31日時点、キオクシア株式会社調べ

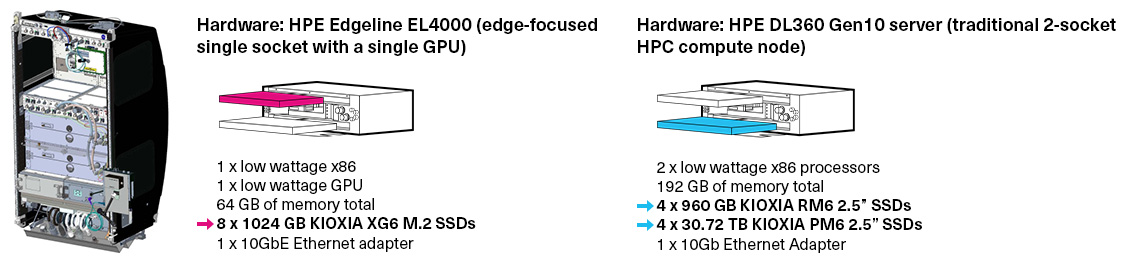

Spaceborne Computer-2 Refreshプログラムにおけるハードウェア構成

12 時間から2秒へ処理時間が短縮

SBC-2プログラムで使用されているハードウェア構成は下図に示すとおりで、キオクシアのSSDは、ISS内に搭載されているHPE Edgeline EL4000 Edge SystemとHPE ProLiant DL360 Gen 10サーバー(総称して、SBC-2サーバー)に搭載されています。

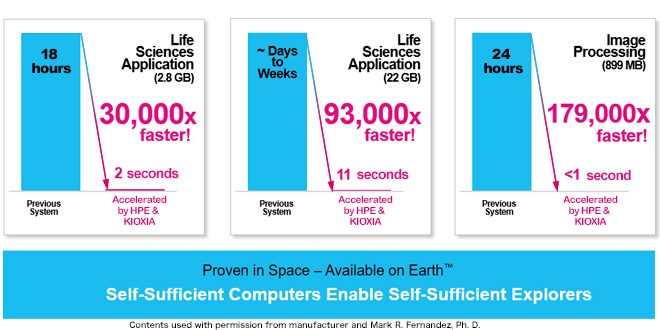

このSBC-2サーバーにアプリケーションをアップロードし、CPUとGPUのハイブリッドデータプロセッシングを使ってDockerコンテナで実行します。その結果、約6分間で92KBのデータを得ることができるようになるのです。これは、今まで1.8 GBの生データ(未処理のデータ)を1/10に圧縮し、12時間以上かけて行っていた地球へのデータ送信が1/20,000の 約2秒で送信できるようになり、地球に生データを送信するよりも、宇宙空間でのエッジコンピューティングによってデータを処理し分析する方が圧倒的に早くなることを意味しています。

生データを地球に送って処理するのではなく、宇宙空間内でデータ分析をすることが一般的になれば、「センサーデータから知見を得るまでの時間」は、数カ月から数分に短縮されることが期待されます。さらに、HPE SBC-2プロジェクトにより得られた知見は、キオクシアSSD製品の新たな進化の可能性につながります。将来の宇宙探査に向けて、大容量化と高速処理を可能にするSSD製品をはじめとするストレージ技術への大きな期待があります。

宇宙空間でのエッジコンピューティング事例

Spaceborne Computer-2から始まる「記憶」を作ろう。ストレージの未来像

キオクシアのSSDは、ISSへのNG-20ミッションロケットの打ち上げにより宇宙へ旅立ち、HPE Edgeline、そしてProLiantサーバーをベースとしたHPE SBC-2システムをアップデートしました。

フラッシュメモリ技術とSSD製品は進化を続けています。高性能と大容量をより手軽に利用できるようになり、アプリケーションの応用範囲はいっそう広がっています。キオクシアでは、「記憶検索型AI」というユニークな研究にも取り組んでいます。この技術は、大量のデータを利用したAI学習の高速化に貢献するとともに、大量データから知見を得るためのシミュレーション/HPC分野にも有効なテクノロジーとして開発を進めています。フラッシュメモリ技術とSSD製品は、「データ × AI」「データファースト」の時代に不可欠な存在です。

プレスリリース

- 記憶容量:1 MB (1メガバイト) =1,000,000 (10の6乗) バイト、1 GB (1ギガバイト) =1,000,000,000 (10の9乗) バイト、1 TB (1テラバイト) =1,000,000,000,000 (10の12乗) バイトによる算出値です。しかし、1 GB=1,073,741,824 (2の30乗) バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

- NVMeはNVM Express, Inc.の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

- HPE、ProLiantおよびEdgelineは、Hewlett Packard Enterpriseおよび/またはその関連会社の登録商標です。

- DockerおよびDockerのロゴは、米国およびその他の国におけるDocker, Inc.の商標または登録商標です。Docker, Inc.およびその他の当事者も、本書で使用されている他の用語で商標権を有している場合があります。

- その他記載されている社名・製品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。